Oggi mi prendo una pausa dagli argomenti viti-vinicoli per non far diventare questo blog troppo monocorde.

Lo faccio riflettendo su un articolo di Kevin Ashton (quello che ha inventato il termine “internet delle cose” mica pizza e fichi, che poi la pizza bianca con i fichi è buonissima) apparso lo scorso giugno su L’internazionle con il titolo “Il brainstorming è solo uno spreco di tempo”. L’articolo in italiano NON è disponibile on-line sul sito de L’Internazionale, però è disponibile l’originale inglese pubblicato dall’Observer.

L’uscita dell’articolo ha generato alcuni interventi tra i quali segnalo quelli di Annamaria Testa (pubblicitaria), Jacopo Fo (autore, attore e scrittore) e Ciro Esposito (professionista di comunicazione digitale, ho detto bene?). consiglio di leggerli tutti e tre, perchè portano punti di vista e contenuti diversi, che aiutano ad avere un’idea più chiara e completa della questione (come fosse unng brainstorming).

Questi tre interventi sono più o meno d’accordo con Ashton con riserva. Nel senso che dipende da cosa si intende con il termine “brainstorming”.

“Brainstorming” è uno dei termini di marketing / gestione aziendale più abusati. Praticamente in ogni contesto aziendale (e non solo) ogni volta che si fanno delle chiacchere più o meno in libertà su un argomento qualcuno alla fine dice “abbiamo fatto un brainstorming”.

Non è così.

In estrema sintesi un brainstorming è una sessione di lavoro di gruppo, durante la quale un gruppo di persone si riunisce in un posto e sputa fuori tutte le idee che gli vengono in mente rispetto ad un determinato argomento.

Detto così, ci sta dentro di tutto. Ed infatti il mio sospetto è che l’inefficacia venga proprio dalla mancanza di regole, che non significa maggiore libertà (intelletuale), e di omogeneità nell’applicazione formale di questa tecnica.

La mia esperienza personale è che i brainstorming funzionano. Forse dipende da come ne ho fissato gli obiettivo e le modalità di realizzazione.

Lo scopo di un brainstorming è quello di generare idee (spunti), non di svilupparle o definirle, ed in questo è estramemente più efficace del lavoro individuale (sia in termini di tempo in assoluto che di rapporto idee/tempo).

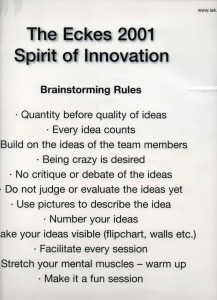

Per ottenere questa efficenza bisogna adottare delle tecniche / pratiche / regole che lo differenziano dal cazzeggio. Queste sono le mie:

- Il posto dove si svolge il brainstorming deve essere diverso dal solito ambiente di lavoro, possibilmente però evitare anche “la stanza del brainstorming”, perchè altrimenti si rischia di ricadere comunque in una routine.

- No cellulari che squillano, nè che vibrano nè in silenzioso.

- Tendenzialmente no a computer, sicuramente no a partecipanti che rispondono alle mail o fanno i fatti loro con il portatile.

- Dimensione massima del gruppo: 10 persone (i sacri testi dicono 8, però, non si sa come, si aggiunge sempre qualcuno).

- Composizione del gruppo: il più interdisciplinare / interfunzionale possibile (non sai mai da dove possono arrivare gli spunti).

- Durata massima: 20′ (tanto poi sforerete a 30′).

- Tra i componenti ci deve essere un facilitatore / moderatore che interviene, se necessario, per garantire il rispetto delle regole e la partecipazione di tutti.

- Quantità e non qualità delle idee.

- Tutte le idee contano.

- La pazzia è positiva.

- Quello che viene detto non si giudica, critica o discute, neanche da se stessi (quindi no autocritica nè autocensura).

- Non sottovalutare, e quindi non esprimere, quello che appare ovvio (ad essere rigorosi questo rientrava nel punto precedente, ma il rischio è così forte da richiedere una sottolineatura).

- (Se si vuole) usare figure / disegni / grafica per visualizzare le idee.

- Rendere tutte le idee visibili a tutti in ogni momento utilizzando lavagne a fogli mobili, muri, etc. (non valgono presentazione powerpoint).

- Le idee dei componenti del gruppo stimolano altre idee (effetto “valanga”).

- Numerare le idee.

- Riscaldare il cervello (sono quei 5′ / 10′ che vi fanno arrivare alla mezz’ora).

- Fatene una sessione di lavoro divertente.

Alcune considerazioni per realizzare meglio queste regole e migliorare l’efficacia del brainstorming:

- Riscaldamento mentale: ci possono essere varie tecniche. Quella che seguo io praticamente sempre è chiedere ai partecipanti del gruppo di pensare da soli almeno mezz’ora alla questione che verrà trattata nel brainstorming. Meglio se lo fanno il giorno prima e non giusto prima dell’inizio della sessione. Si tratta di far lavorare la mente per “associazioni libere”, in una specie di “”brainstorming individuale”.

- Problemi di “prevaricazione” da parte delle persone più estroverse: questo è probabilmente il problema più spinoso perchè è quelloc he crea le maggiori distorsioni e limiti alla capacità da parte di tutto il gruppo di “aprire la scatola” come fosse una mente unica. Io l’ho risolto da diversi anni adottando una tecnica di brainstorming che mi hanno insegnato come brainstomp e funziona così: ogni partecipante scrive le proprie idee con un pennarella su un cartoncino man mano che gli vengono e le lasciano sul tavolo che si colloca al centro della stanza in cui si svolge il brainstorming. I partecipanti camminano lentamente intorno al tavolo, perchè il movimento aiuta. Nella stanza si mette un sottofondo musicale, possibilmente vivace / energetico. Al centro del tavolo si accende una candela, che aiuta i partecipanti a riprendere la concentrazione quando la perdono. Dopo dieci minuti si cambia il senso di rotazione intorno al tavolo.

Potete sorridere, o anche ridere (io ho visto di quelle facce ….), di questi accorgimenti che però hanno lo scopo di creare una distonia fisica dalla normale routine e quindi stimolare la distonia mentale alla base della creatività.

Questa tecnica presenta anche importanti vantaggi operativi:

- evita l’interazione diretta tra le persone e quindi il crearsi di “blocchi di comunicazione”, malumori, ecc…

- permette una eccellente partecipazione di persone che non hanno dimestichezza con il brainstorming perchè le regole sono facili da capire, seguire e controllare.

- permette al “facilitatore” della sessione di gestirla senza interventi distorsivi. In pratica deve solo ricordare la regola del silenzio per evitare il dibattito/giudizio delle idee e regolare il ritmo del lavoro con la velocità della sua camminata.

- tutti i partecipanti possono sempre vedere tutte le idee generate dagli altri e quindi si favorisce l’effetto “valanga”.

Clusterizzazione delle idee: conclusa la sessione di braistorming / brainstomp fate una breve pausa. Non più di 10 minuti e nessuno deve dedicarsi ad attività “esterne” alla sessione. Poi il gruppo lavora per raggruppare le idee in diversi clusters / categorie. Non esiste un numero predefinito di clusters nè categorie predefinite a priori. I diversi clusters verranno identificati sulla base della similitudine / sovrapposizione delle idee generate.

A questo punto ringraziate e rimandate tutti a loro lavoro normale …. dando appuntamento per domani o dopodomani.

Selezione (darwiniana) delle idee/spunti generati: il giorno dopo la sessione di brainstorming (o al massimo due), a mente fredda e fresca il gruppo di lavoro si riunisce di nuovo e seleziona le idee suddivise in clusters. A me tendenzialmente piace metterle in ordine dalla prima all’ultima, per non buttare via niente (il mio quarto di sangue furlano), voi se volete sulle idee pessime (che saranno la maggior parte) potete anche metterci una pietra sopra. La logica è quella della tecnica di braintrust utilizzata dalla Pixar e descritta dal post di Ciro Esposito.

Se avete bisogno di fare un brainstorming e non vi fidate di me come consulente (reprobi ingrati!), vi segnalo che le regole riportate nell’immagine che apre questo post (che sono solo ALCUNE delle regole che io utilizzo) le ho imparata in un seminario organizzato dall’Istituto per la Creatività Applicata.

Se invece volete fare un’analisi Delphi come quella citata da Annamaria Testa…., beh la prima che ho fatto era nel 1993 sulle prospettive della pastorizia, ossia i miei opinion leaders erano pastori; uno dei progetti di ricerca più divertenti che ricordi.