Giovedì e venerdì ho tenuto due lezioni su “L’impostazione del brand” al Corso di Alta Specializzazione in Marketing Internazionale del Vino organizzato a Firenze da Wine Job.

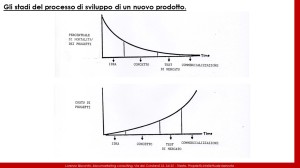

Siccome in questo ultimo paio d’anni mi sono reso conto che ho la tendenza ad affrontare le tematiche di marketing sempre da un punto di partenza piuttosto avanzato, nel preparare le lezioni sono andato a riprendere gli appunti del primo corso di gestione del marketing che ho insegnato nel lontanissimo 1992 (24 anni fa! Brividi!).

La cosa è stata utile ed anche interessante: mi sono reso conto che in questi anni ho acquistato in esperienza, e forse, in profondità, ma ho perso in chiarezza e rigore.

Ad ogni modo le lezioni mi sembra siano andate bene (poi diranno gli allievi con la loro valutazione). Quindi ho fatto un salto sulla sedia quando oggi leggendo Marketing News ho trovato l’articolo dove l’emerito professor Schultz dichiarava sorpassato il modello STP, ovvero Segmenting, Targeting e Positioning.

Roba vecchia secondo lui, innanzitutto perché si tratta di concetti definiti tra gli anni ’50 e ’70 del secolo scorso (maledetti rottamatori, continuano a venir fuori dove meno te li aspetti).

Ohibò, mi sono detto, vuoi vedere che ho insegnato delle cose che valgono più? Proprio io, che mi sono inventato il concetto del Marketing Totale proprio per avere un quadro teorico per guidare la gestione di marketing nell’era digitale?

Poi ho continuato a leggere e mi sono reso conto che io ed il Prof. Schultz diciamo cose molto simili, solo che io continuo ad usare i vecchi termini (reintepretati) mentre lui ne usa di nuovi.

Poco importante in questo caso, mentre importa quello che diciamo. Ecco quindi quello che dico io (se volete leggere quello che dice lui iscrivetevi all’American Marketing Association, o almeno registratevi nel sito).

Il positioning oggi viene cronologicamente prima del segmenting e del targeting.

Il posizionamento di una marca era, è e rimarrà quello che la marca rappresenta nella testa delle persone.

Quello che è cambiato rispetto agli anni ’70 è che si è passati da un mercato in cui le marche andavano alla ricerca dei consumatori ad un mercato, oggi, in cui sono i consumatori a trovare le marche.

Allora la definizione del posizionamento da parte dell’azienda (operativamente la definizione del positioning statement) non si fa dopo positioning e targeting sulla base delle aspettative (presunte) dei mercati obiettivo, ma si fa PRIMA sulla base dell’identità aziendale.

L’autenticità infatti è cruciale per farsi trovare dalle persone nei posti e nei momenti giusti” ed ancor di più per soddisfare in modo credibile e quindi durevole.

Però, come mi ha chiesto uno studente, se il posizionamento reale è quello che dà il consumatore, perché parlo della necessità da parte dell’azienda di definire il proprio posizionamento come DEL pilastro su cui poggia tutta l’attività di marketing?

Perché l’obiettivo ideale, e quindi mai realizzato al 100%, è quello che la percezione della marca che abbiamo noi azienda che la marca la “facciamo” e quella che hanno le persone che la usano, corrispondano.

La segmentazione per essere efficace DEVE partire sempre dal comportamento delle persone, idealmente dai benefits (servizi) che cercano nell’uso dei prodotti.

Le persone consumano sempre servizi, più o meno incorporati in prodotti fisici.

Sono i desideri/bisogni che vogliono soddisfare a determinare i servizi che ricercano in un prodotto e quindi quali sono i prodotti concorrenti.

Dai benefici attesi deriveranno in larga misura le occasioni, le modalità, i livelli d’uso e l’atteggiamento nei confronti della marca/prodotto.

Sarà quindi il grado di omogeneità nei confronti di uno o più di questi parametri a costituire la base su cui definire un segmento.

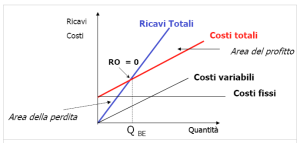

Bisognerà poi vedere se oltre alla volontà di acquistare/consumare, i segmenti individuati posseggono anche la capacità, innanzitutto economica, di consumare. In altri termini se hanno una rilevanza economica sufficiente rispetto alla struttura ed agli obiettivi aziendali.

Se c’è questa rilevanza economica, per rendere operativo il segmento passando al targeting è necessario trovare i modi per accedervi in termini di comunicazione e/o vendita. E l’accessibilità di un segmento viene ancora determinata in buona parte dalle caratteristiche geografiche, demografiche e psicografiche delle persone che lo compongono.

Il targeting oggi riguarda principalmente i modi con cui ci si rivolge ai segmenti, mentre i contenuti (di fondo) sono legati all’identità della marca (e quindi al positioning a priori).

Il targeting è la globalità delle azioni con cui la marca si rivolge ai segmenti individuati. Per questo da un po’ di tempo io preferisco utilizzare il termine audiences invece di target markets

Il complesso di azioni riguarda tutto le attività del marketing mix: prodotto, prezzo, presenza (accezione che prende la P di Place nell’approccio del Marketing Totale) e percezione (accezione che prende la P di Promotion nell’approccio del Marketing Totale).

Non commettiamo ancora il classico errore di considerare marketing=comunicazione (o peggio ancora pubblicità).

Perché il targeting sia efficace, le strategie devono riuscire a far comprendere l’identità della marca alle audiences alle quali si vuole rivolgere.

La realizzazione delle strategie riguarderà quindi soprattutto le modalità verbali, visuali o reali con cui la marca si rivolge (o si fa trovare, è quasi la stessa cosa) alle audiences.

Viceversa riguarderà solo limitatamente i contenuti fondanti del concetto della marca. Al massimo potrà selezionare tra i diversi contenuti che la definiscono quali sono più interessanti / comprensibili per le diverse audiences.

Sempre avendo ben presente il rischio di incoerenza oppure di banalizzazione, che porta alla perdita di credibilità.

E’ per questo che le marche sono tanto più solide quanto più larga è la loro personalità.

Qui mi fermo perché il post è già abbastanza lungo e, soprattutto, è già abbastanza tardi. Se qualche concetto non vi è chiaro perché non è stato sviscerato abbastanza, cercate nel blog e troverete almeno un post specifico dedicato alla maggior parte degli argomenti di oggi.