“It’s the End of the World as We Know it (and I Feel Fine)” cantavano i R.E.M. nel 1987 (la cover di Ligabue è del 1994).

Trentanni dopo “Marketign News” pubblica un articolo intitolato “The End of Retail (as we knew it)” e dal contenuto doesn’t seem they feel very fine.

Siccome quello che succede oltreoceano in larghissima misura poi si verifica da noi con un po’ di ritardo (mesi o anni, a seconda) credo sia interessante ragionare sui concetti principali dell’articolo.

Innanzitutto lo scenario: nei primi tre mesi del 2017 alcune tra le principali 5 catene americane di grandi magazzini, quindi non stiamo parlando della distribuzione alimentare, hanno perso vendite per 4,6 miliardi di dollari.

Stiamo parlando di Macy’s, Kohl’s, Dillard’s, J.C. Penney e Nordstrom. Le vendite di quest’ultima sono state le più basse dal 1972.

Sears, forse la più famosa catena di grandi magazzini americana, ha chiuso centinaia di punti vendita e nove aziende hanno dichiarato bancarotta, eguagliando in 3 mesi il totale di tutto il 2016.

Colpa di Amazon? Sicuramente sì, ma solo in parte.

Una ricerca rileva che:

- il 30% dei consumatori preferisce vedere dal vivo, toccare con mano (le cose) e provare le cose (l’abbigliamento) prima di comprare.

- al 49% piace portarsi a casa immediatamente quello che hanno comprato.

- Il 18% dice che gli piace ancora andare in negozio per la specifica esperienza d’acquisto.

- “Solo” il 7% dichiara di acquistare esclusivamente on-line.

Il fatto che con lo smartphone le persone abbiano il mondo in tasca ha certamente cambiato la società e quindi anche i comportamenti d’acquisto, non necessariamente cancellando i negozi fisici, ma sicuramente cambiando quello che le persone si aspettano quando ci entrano.

Un’altra ricerca rileva che i commessi non riescono a dare una risposta soddisfacente ai clienti nel 50% dei casi. Se la percentuale vi sembra incredibile significa che non siete mai andati a comprare nei negozi dei grandi mall americani. La prima volta che mi è successo, era il 1990 e cercavo con un amico un cronografo Hamilton, sono rimasto stupito e demoralizzato di come i commessi delle orologerie conoscessero a malapena quello che avevano in negozio in quel momento e non avessero idea del resto.

La mia impressione è che oggi questa de-specializzazione del personale si sia diffusa anche da noi.

Magari una volta il problema era minore perché anche il consumatore ne sapeva poco, ma oggi non è più così.

Un’altra ricerca ancora stima che il valore delle vendite off-line “generate” da dispositivi mobili nel 2016 siano state pari a 1.700 MILIARDI di dollari. Ossia poco più della metà di tutte le vendite al dettaglio negli USA.

Significa che le persone cercano quello che vogliono acquistare sui dispositivi mobili e poi vanno in negozio a comprarlo. Significa quindi che arrivano in negozio molto ben informati.

Non si fa menzione del trend inverso, apparso qualche anno fa, di andare a vedere il prodotto fisicamente in negozio e poi acquistarlo a prezzo inferiore on-line. Che sia dovuto a politiche di prezzo più accurate? Oppure all’abitudine oramai acquista negli acquisti on-line che ha reso superflua la necessità di toccare con mano il prodotto prima di comprarlo?

In contemporanea si prevede che gli acquisti realizzati da smartphone cresceranno ad un tasso di oltre il 20% all’anno da qui al 2021, raggiungendo un totale di 152 miliardi di dollari, pari al 24% di tutti gli acquisti on-line.

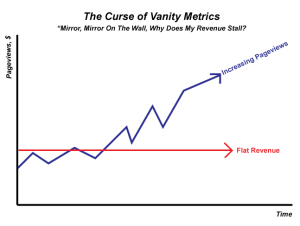

In questo scenario le catene di grandi agazzini americane hanno risposto cercando di rifugiarsi nei vecchi modelli, perseguendo maggior efficienza attraverso la riduzione dei costi, ma lo scenario riportato sopra dimostra una volta di più che l’efficienza senza l’efficacia non serve a niente.

La prima cosa da fare quindi è recuperare il gap digitale. Se la metà delle vendite off-line comincia dai dispositivi mobili, l’esperienza digitale (app, sito, ecc…) offerta alle persone da un negozio fisico deve essere almeno pari a quella offerta da un negozio on-line.

Come non mi stancherò mai di ripetere on-line ed off-line non sono due cose separate, ma fanno parte integrante ed integrale dello stesso mondo: il nostro.

E quindi, sempre nell’ottica del Marketing Totale, la P di Presenza che sostituisce quella di Place va vista sia coe presenza fisica che digitale.

Attenzione che la parità digitale per i negozi fisici non è un vantaggio competitivo, ma è un must competitivo. La condizione minima per la sopravvivenza su cui costruire il successo attraverso il coinvolgimento del cliente.

Quando e come agganciare i (potenziali) clienti, specialmente i nativi digitali?

Qui è utile il concetto di micro-momenti sviluppato da Google. Un micro-momento sono quei pochi secondi in cui le persone scelgono nel momento in cui decidono di guardare il proprio smartphone per fare, comprare o imparare qualcosa.

Dalle analisi di Google il 90% delle persone non aveva alcuna specifica marca in mente nei loro micro-momenti ed il 73% ha fatto la propria decisione d’acquisto in base a quale azienda fosse la più utile/accessibile durante i loro micro-momenti di ricerca di acquisto.

Gli affezionati lettori di questo blog forse ricorderanno che una delle implicazioni del mio concetto di marketing totale, nato dalle riflessioni sulle caratteristiche della società digitale, è che non sono più le aziende/marche a cercare i consumatori, bensì i consumatori a trovare le aziende/marche. E’ quindi necessario essere facili da trovare nel momento giusto. Da qui l’importanza di un’identità, chiara forte ed autentica.

A questo punto è il caso di fare qualche esempio.

Bonobos’ Guideshop, catena di negozi di abbigliamento recentemente acquistata da Walmart per 310 ilioni di dollari.

I negozi sono organizzati con un concetto di showroom, ossia nel negozio non ci sono gli stessi capi nelle diverse varianti di taglie e colori ripetuti, ma c’è un solo “campione” per tipo e taglia.

I clienti prendono appuntamento con il negozio tramite il web, così quando arrivano sono subito accolti da un commesso che li seguirà nell’acquisto, provano i vestiti per scegliere taglio e tessuto. Per quanto riguarda i colori che non sono presenti in negozio, il commesso fa delle foto ai clienti con il capo scelto e poi gli mostra le diverse varianti di colore applicando dei filtri all’immagine.

Il profilo del cliente viene registrato per aiutarlo a trovare la stessa taglia e lo stesso taglio alla prossima occasione.

Il cliente fa l’acquisto nel punto vendita e dopo due giorni riceve il capo a casa (evidente il risparmio di spazio nel negozio, quindi di costo di affitto del punto vendita).

Nordstrom si sta rilanciando inserendo zone pop-up nei negozi in modo da creare negozi temporanei all’interno dei negozi e così rinnovare continuamente l’assortimento, in modo rendere più divertente/interessante l’esperienza d’acquisto perché c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

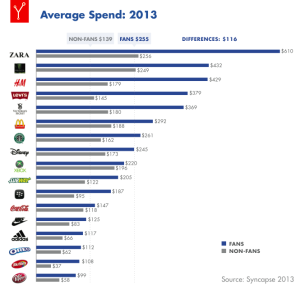

Strategia in essenza non molto diversa da quella di Zara, che con il suo rinnovo rapido e continuo dell’assortimento ha superato il concetto di “collezione”.

Best Buy, catena di elettronica, sta aumentando le proprie vendite puntando sul divertimento nel processo d’acquisto permettendo ai clienti di provare gli articoli, quindi sostanzialmente di giocare, prima di acquistarli, ultimi arrivi compresi. Anche qui il modello si avvicina ad una showroom.

Per evitare di diventare una webroom e vedere i propri potenziali clienti andare a casa a comprare on-line l’articolo che avevano provato in negozio, Best Buy offre come garanzia di miglior prezzo, oppure rimborsa, rispetto a tutti i negozi fisici ed alcuni siti di e-commerce, Amazon compreso.

Il cliente quindi può giocare nel punto vendita, se gli piace lo compra al miglior prezzo del mercato e se lo porta a casa subito, senza dover aspettare che gli arrivi per corriere.

In sintesi bisogna sperimentare perché i vecchi modelli non reggono più ricordando che:

- C’è una quota di consumatori mobile only, una maggioranza mobile first, ed una quota (piccola e calante?) di mobile never.

- L’esperienza di consumo COMPLESSIVA è UNA SOLA ed è il risultato della somma (meglio se diventa una moltiplicazione) delle esperienze digitali e di quelle fisiche.

No, il commercio non è un paese per vecchi.