Il 4 luglio scorso presso la sede padovana dell’agenzia di pubblicità AQUATTRO, con cui collaboro, è stato organizzato il workshop dal titolo “Advertising is not dead”, titolo coraggioso visto dal lato delle agenzie che negli ultimi 10 anni hanno visto ridursi drasticamente sia budget investiti che i compensi.

Un po’ più ovvio visto dal lato del consumatore, che si trova sempre più perseguitato dai messaggi delle marche (basta pensare al re-marketing).

In linea generale su quello che è stato detto al seminario ho emozioni contrastanti che oscillano tra “meno male che si sta prendendo coscienza che il mondo è cambiato e come” e “Dio mio davvero tra professionisti abbiamo ancora bisogno di sottolineare l’importanza e la diffusione raggiunta che i media digitali (ad esempio)?”

Da vecchio marxista lato Groucho, mi è spesso venuta in mente la battuta “Questo lo capirebbe anche un bambino di 5 anni” – “Presto vammi a cercare un bambino di 5 anni perché non ci capisco nulla.

Ho trovato anche parecchie conferme a concetti, visioni e previsioni espresse su questo blog, e questo comunque rassicura dal sentirsi troppo alieno rispetto al proprio intorno (sarà che coltivo il fanciullino di 5 anni che è in me).

Ecco di seguito la mia sintesi, le presentazioni integrali dei relatori le trovate qui (ma perché le relazioni erano disponibili solo una settimana dopo il seminario e non subito?)

Il primo intervento (no, non lo chiamo speech) è stato quello di Paola Aureli ed Umberto Mannucci del centro media phd Italy.

In apertura dell’intervento Paola Aureli ha sottolineato come l’acquisto dei mezzi, in passato attività ragionieristica, possa e debba diventare un’attività creativa. Qui mi sono trattenuto dal fare 10 minuti di applausi visto che ho sempre cercato di lavorare con agenzie che avessero l’ufficio media interno, per avere appunto il massimo coordinamento tra account, creativi ed acquisto media, e quando non è stato più possibile perché tutte le agenzie hanno esternalizzato pianificazione ed acquisto media a centri media esterni, ho sempre voluto che il centro media fosse coinvolto almeno in una riunione creativa.

Non solo, ho sempre contestato l’impostazione dei centri media di comprare i GRP (gross rating point) un tanto al kg, a qualunque ora del giorno e della notte, su qualunque emittente e su qualsiasi programma. Motivo per cui sono sempre entrato nell’affinamento della pianificazione, sia come spazi che come prezzi.

Sinceramente non ho mai creduto che l’ascesa dei centri media fosse dovuta all’aumento di complessità del mercato, sostanzialmente l’entrata nell’offerta dei mezzi della televisioni e radio private nazionali, quanto dal potere contrattuale di questi centri media che, hai tempi belli, sviluppavano il 50% del proprio fatturato con le commissioni applicate ai clienti e l’altro 50% con i diritti di intermediazione ricevuti dalle concessionarie dei mezzi (ossia dai soggetti con cui dovevano trattare i prezzi per conto dei clienti).

Un sistema, eticamente discutibile, che non esiste più, costringendo quindi anche i centri media a dare maggiore importanza agli aspetti qualitativi del loro lavoro/ruolo.

All’inizio della presentazione di phd trovate una seria di dati che inquadrano il contesto in cui si muove la pubblicità in Italia:

- In termini di andamento del PIL siamo tra i paesi messi peggio in Europa.

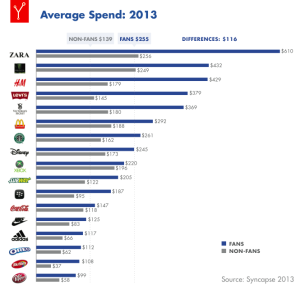

- Il totale del mercato pubblicitario nel 2016 è stato di 7,7 miliardi di euro, in crescita del 2,5% rispetto al 2015, ma ancora distante dai 10,5 miliardi del 2007. Aggiungo che l’Italia è un paese con una propensione relativamente bassa ad investire in pubblicità visto che il mercato pubblicitario italiano decimo è solo il decimo al mondo, dietro a paesi come Canada Brasile ed Australia (Fonte: elaborazione DataMediaHub su dati IDC).

- In termini di fruizione la televisione assorbe ancora il 50% degli investimenti, seguita dal web nelle sue varie forme al 26%, stampa al 13,5%, affissione al 5,5%, radio al 4,8% e cinema con lo 0,3%

- La TV sembra stabilizzarsi in termini di audience complessiva, ma si è frammentata con l’esplosione delle varie “testate” presenti nella TV satellitare.

- E’ cambiata quindi anche la fruizione con, ad esempio, “The Young Pope” i cui episodi della prima serie è stato visto in differita da una quota di spettatori oscillante tra il 54% ed il 65%. Basta che pensiate a come guardate la televisione voi, per non essere molto stupiti del dato.

- Il digitale è importante perché: il 42,7% degli italiani si collega on line nel giorno medio, la copertura di internet supera quella della TV nella fascia di popolazione 18-34 anni, in cui prevale il collegamento (anche esclusivo) da smartphone e/o tablet, l’89% del tempo passato sul web da smartphone è attraverso app, è c’è la tendenza ad essere sempre connessi (always on). Nell presentazione non si fa riferimento al fenomeno del secondo e/o terzo schermo, ma mi pare se ne sia parlato. Ad ogni modo la ricordo io perché sempre più importante nella pianificazione creativa dei mezzi: si tratta dell’utilizzare smartphone e/o tablet in contemporanea alla visione del programma TV per approfondire i contenuti del programma, interagire con il programma (anche in maniera un po’ più ricca, ergo coinvolgente, dei semplici commenti via twitter), ma anche fare i fatti propri.

Secondo l’analisi di phd questo contesto porta alla necessità di una pianificazione strategica per percorrere (o far percorrere) con maggior efficacia il percorso che porta le persone all’acquisto (io direi meglio all’azione, perché non è detto che l’obiettivo di una campagna di comunicazione debba essere sempre e direttamente l’acquisto).

Ergo è necessario sviluppare un contenuto impattante, diffonderlo con un modello di distribuzione efficace grazie all’affinità ed all’empatia, con un piano di amplificazione ben orchestrato che ne faciliti la viralità, per fare questo ci vuole un brand/cliente coraggioso che sia disposto ad affrontare una certa dose di ignoto.

Qui confesso che sono un po’ perplesso, nel senso che, come spesso mi è successo lavorando con le agenzie di comunicazione, stiamo camminando sullo scivoloso terreno della tautologia (una volta il gruppo di account di una grande agenzia a cui esprimevo le mie perplessità per le basi strategiche della campagna che avevano presentato mi ha rassicurato dicendomi che in realtà eravamo assolutamente allineati solo che la lingua italiana non aveva le parole per esprimere effettivamente quello che l’agenzia aveva pensato. Io al momento non potevo avere alternative, la campagna è stata abbastanza scadente nel raggiungimento dei risultati previsti e poi ho cambiato agenzia).

Interessante comunque l’enfasi sull’importanza dell’impatto perché nella definizione del GRP che ho studiato nel 1989 sul Kotler c’era scritto che GRP= Reach (audience raggiunta) x Frequency (numero di volte in cui viene esposta alla campagna) x Impact (impatto). Quando ho commissionato la pianificazione della mia prima campagna TV nel 1995 ed ho chiesto perché non c’era alcuna indicazione/valutazione dell’impatto, l’agenzia mi ha risposto che un GRP (calcolato RxF) è una misura assoluta, ossia “un GRP è un GRP”. “Allora perché il costo di unitario del GRP in TV in prima serata è più alto di quello notturno?”

Phd indica una serie di elementi che determinano l’impatto di un branded content e sono d’accordo che dipende dall’equilibrio di molti fattori, meno sul fatto che ci possa essere una ricetta e sicuramente uno dei fattori chiave è l’AUTENCITA’, che phd non cita, anche se cita la “coerenza”. Poi c’è la questione della nebulosità del confine tra branded content e pubblicità per raggiungere gli obiettivi di comunicazione stabiliti, nel senso che la pubblicità è in un certo senso la massima espressione del branded content, se la amrca è chiaramente riconoscibile e memorabile (sembrerà strano, ma non sempre è così) ed il contenuto è chiaro e rilevante. Ma sono cose di cui ho già scritto e quindi non mi dilungo oltre.

L’empatia e l’affinità sono altre due cose che sembrerebbero ovvie, ma non lo sono visto che quando ho chiesto di pianificare la pubblicità di un marchio di vino all’interno della trasmissione radiofonica “Decanter” ho scoperto che non esisteva nemmeno un listino perché normalmente dopo le 20:00 sulle Radio Rai non si faceva pubblicità. Eppure questo è l’oggi. Per il futuro ci sono già esempi di campagne di comunicazione digitali basate sul conflitto più che sul normale approccio di inclusione che tende a smussare gli angoli.

Sulla viralità e sulla conseguente necessità di avere un cliente coraggioso, sono al tempo stesso in accordo ed in disaccordo. Sono d’accordo perché spesso mi sono trovato a stimolare l’agenzia di comunicazione a esplorare percorsi diversi ed a dover “lottare” all’interno dell’azienda per far passare strategie eterodosse (nel 2003 ad esempio non mi hanno lasciato fare un test per una campagna che utilizzava i messaggini inviati via cellulare, niente smartphone né app ai tempi).

Sono in disaccordo perché non credo ci sia una ricetta per garantire il successo virale dei contenuti, come non c’è per garantire la creazione di un tormentone pubblicitario, ed alla fine il cerino rimane sempre in mano a me cliente. Quindi è vero che le aziende italiane tendono ad essere conformiste (normale, visto il conformismo della società), ma anche le agenzie hanno fatto poco per portare i clienti su questa strada. Ogni volta che io proponevo di esplorare stili, metodi e mezzi di comunicazione alternativi, le risposte erano sempre vaghe e le valutazioni negative. I tempi non erano maturi o quei mezzi non generavano abbastanza profitto per i centri media?

Concludo con le interessanti case history riportate da phd riguardanti IKEA in Germania, Lidl in Svezia, Coop Italia e Girella Motta.

Vi lascio alla presentazione per i dettagli. Io voglio solo sottolineare che si tratta di attività di comunicazione più che di pubblicità. Ed è giusto così perché, da mò, dovendoci finalmente preoccupare dei contenuti che creiamo, siamo tutti nel business dell’editoria, indipendentemente dal settore merceologico in cui operiamo.

P.S. Giustamente il mio amico Federico mi segnala che spesso nei miei post ci sono errori di ortografia che stonano con la qualità dei contenuti. Lui ha ragione, ma questi post sono scritti principalmente la domenica sera e quindi confesso che non ho né il tempo né la voglia di rileggerli. Mi rimetto al buon cuore dei lettori.